Como respuesta a la mentira y difamación vertidas por la obra de Remarque sobre los millones de soldados alemanes que lucharon y dieron su vida por Alemania" Con estas palabras justifica Georg Bucher su libro Westfront 1914 - 1918 : das Buch vom Frontkameraden, traducido al inglés como In the line: 1914-1918. No hay lugar para la duda, Bucher lo deja muy claro en su prólogo: la obra de Remarque supone un insulto para todos aquellos que dieron su vida por Alemania, en una guerra que buena o malamente tenía que lucharse. Bucher no tolera el derrotismo que -según dice- desprende el bestseller remarquiano. Abjura de él y lo tilda de basura. Westfront 1914-1918 es una obra poco conocida, minoritaria y me atrevería a decir que ignota en nuestras latitudes. Narrada en primera persona, relata la vida de un pequeño grupo de combatientes alemanes, concretamente cuatro, a lo largo de toda la guerra. Los compañeros de fatiga de Bucher son principalmente tres: Riedel, Sonderbeck y Gaaten. Todos ellos representan visiones diferentes del conflicto y formas diferentes de sobrellevarlo. Riedel aparece retratado como un gigante feroz y sanguinario que cumple con su deber de la mejor forma posible, rematando a sus enemigos con la misma pala que cava las zanjas y trincheras. Se jacta de cortar el cuello de sus enemigos con una fuerte palada. El ímpetu del gigante teutón lo llevará en más de una ocasión a pasar verdaderos apuros. La fijación de Riedel es encontrarse cara a cara con un tanque y destruirlo. La historia no lo decepcionará y ya a finales de la guerra tendrá la oportunidad de medirse a uno de ellos. Gaaten representa más al soldado de a pie, fiel a su deber con la patria y la conciencia. Fue el propio Bucher el que lo sacó de un aprieto y esa deuda de honor marcará su amistad a lo largo de la guerra. El propio Gaaten oirá los cantos de sirena que provienen de Alemania, estará a punto de sucumbir, pero aún así lo superará aunque vaya cultivando un especie de desprecio hacia lo que se cuece en el frente doméstico. Sonderbeck, por su parte, representa al soldado despreocupado, al aprendiz de bon vivant. Sólo está preocupado por el rancho y por avituallarse de todo lo comestible, en todo momento. A pesar de ser un soldado menudo, Sonderbeck se paseará por los principales escenarios del frente occidental calzando unas enormes botas que le confieren -según parece- un aspecto divertido. El cariño que siente Sonderbeck por sus botas se debe a que las considera como su mejor talismán contra la metralla y las balas enemigas. Junto a los protagonistas principales, pululan dos presencias que aderezan la historia. Una es el aguerrido piloto Sanden, que el propio Bucher conoce durante su convalescencia en el hospital, y la otra es el soñador y bisoño Burnau que encarna la inocencia juvenil y la angustia por la muerte. Curiosamente, la figura de Bucher permanece muy desdibujada a lo largo de la historia. Salvo dos o tres episodios muy concretos no ofrece un retrato muy nítido de él mismo. Los pocos detalles que de él ofrece son el reflejo de las circunstancias del combate; de sus pocos pensamientos y de sus vivencias. De lo poco que se destila, no cabe duda de que la guerra lo marca y mucho. Bucher es ante todo un superviviente. En la guerra lo ha visto todo: Flandes, Notre Dame de Lorette, Verdun, Somme, Ypres, Passchendaele, las ofensivas de 1918, el repliegue, la resistencia... Bucher lo ha vivido todo con un estoicismo encomiable. Ese todo, esa visión global le proporciona esa ácida mirada hacia lo que vino después. En un plano más subjetivo, el lector puede quedarse con varias reflexiones. La más plausible es que compadezca a Bucher por todo lo que ha pasado, y que lo entienda. Sin embargo, otras conclusiones pueden reñir con su visión del deber. Bucher lo tiene claro, no lo esconde: está ahí para defender a su patria. Así de simple, lo demás son excusas. Vivirá el desencanto de la guerra, las atrocidades, las pérdidas, etc. Bucher queda desarmado, alienado de su patria. Pero aún así, en la triste derrota, sigue teniendo bien claro a lo que fue. Bucher no perdona. Bucher vuelve al hogar y no olvida. Él se ha partido la cara aunque su país -en parte- le haya dado la espalda. Lo tiene claro: en un momento dado los dejaron colgados. Por eso no tolera el derrotismo. Bucher reflexiona también sobre la derrota, entiende que no han ganado y que han sido derrotados. Pero no soporta la cantinela de que se han perdido millones de vidas para nada. Se perdieron para defender a Alemania. Su reloj se ha parado en 1918 y los muertos claman por su honor. Él está ahí para rescatarlos del olvido. Por ello desprecia a Remarque, desprecia esa condescencia con la derrota inútil. A título de conclusión, me gustaría añadir que durante la lectura de Westfront, 1914-1918 me fueron surgiendo algunas dudas. El propio autor es un gran interrogante. No existe ningún retrato veraz de Georg Bucher y los pocos datos biográficos que de él existen lo situan con una avanzada edad durante la Gran Guerra. Consultando uno de los mejores catálogos de bibliotecas del mundo, el Library of Congress catalog, aparece un pequeño listado de libros cuyo autoría corresponde a Bucher. Todos ellos son libros de viajes a lugares exóticos en aquel momento, por la década de los años treinta. Otra curiosidad formal es el lugar de edición de Westfront 1914-1918. La primera edición es vienesa, de 1930, mientras que los otros cuatro o cinco libros fueron editados en Berlin, de 1931 a 1935. Curioso si tenemos en cuenta la fecha de ascenso al poder del partido nacionalsocialista en Alemania. Ya en un plano más conceptual de la obra, el número y la composición de los miembros de la camarilla de Bucher puede recordarnos más que vagamente a los compañeros de Paul Bäumer, el protagonista de Im Westen nicht neues. Por ejemplo, el asunto de las botas. En Sin novedad en el frente, el soldado Kemmerich -compañero de Paul- viste unas botas que le otorgan un valor especial. Cuando Kemmerich muere en el hospital, estas botas comenzarán un curioso periplo. Igualmente, en ambas historias hay un episodio en que se vive un encuentro especial con mujeres del país. En el caso de la obra de Remarque es más erótico-festivo que en la de Bucher. Pero la idea latente es la confraternización. Siguiendo con esta comparativa, al final de ambos libros se narra la experiencia del protagonista que salva o intenta salvar a su compañero después de haber sido herido. En ambos casos, el resultado es casi similar pero el trasfondo es distinto. En el caso de Remarque, el soldado herido muere por una esquirla de metralla mientras esta siendo evacuado a un hospital de campaña, mientras que en la obra de Bucher, el herido decide sucumbir a pesar de todo. El final es claramente distinto en ambas obras, está claro. Pero a lo largo de ellas subyacen curiosas similitudes y grandes diferencias. La principal es que la historia de Bucher es presuntamente real. Por su parte, las escenas propiamente bélicas son de una enorme intensidad. Sumergen al lector en un estado de profunda inquietud por los protagonistas, como por ejemplo aquel momento en que son atacados en masa por un batallón francés -no recuerdo donde- y las dos ametralladoras que los han de proteger no repelen el ataque bien por inexperiencia de los ametralladores o bien porque se han atascado. En eso que Bucher y otro, me parece que Riedel saltan dentro del pequeño nido, desatascan la ametralladora y comienza a barrer a los atacantes mientras las municiones van agotándose hasta que los pocos desgraciados que llegan son abatidos a golpe de culata. Se trata de un episodio muy intenso, así como los impresionantes bombardeos de Lorette. En definitiva, y a pesar de mis personales suspicacias, se trata de una gran obra sobre la vida de los que lucharon, murieron y sobrevivieron a la Gran Guerra.

5 dic 2009

Publicado por

F. Xavier González Cuadra

en

10:02

8

comentarios

![]()

Etiquetas: Revisiones y reseñas bibliográficas

28 nov 2009

La máquina de la mentira: el War Propaganda Bureau

El otro ingenio propagandístico, quizás el más decano en la historia de la falsificación bélica, fue el de maximizar las pérdidas ajenas y ensalzar los propios triunfos. En este punto también se llegó a cotas ridículas que, sin embargo, no se conocerían hasta décadas despúes de la guerra. Con este efectivo truco, los paises en contienda buscaban desmoralizar a los posibles paises neutrales que deseasen unirse a una o a otra causa. Para este fin, los paises en lucha instalaron las llamadas corresponsalías en los paises susceptibles o no de unirse a su causa. Mención especial merece el esfuerzo alemán para integrar a la causa de los Imperios centrales a una España claramente segmentada entre aliadófilos y germanófilos. Lo hizo sobretodo a través de su contactos en Catalunya editando la Correspondencia alemana de la guerra durante los años que duró la guerra. Se trataba de un boletín de notícias que cubría los diferentes escenarios bélicos, desde las trincheras del norte de Francia hasta las más ignotas latitudes del mar océano. Las noticias tenían un tratamiento edulcorado, tomando un especial atención aquellas destinadas a desmontar las presuntas farsas aliadas. De todos los contendientes de la guerra, el que se esmeró con mayor eficiencia y voluntad en el cometido propagandístico fue la Gran Bretaña, a través -principalmente- del War Propaganda Bureau, llamada también Wellington House por su emplazamiento.

El War Propaganda Bureau nació a inicios de septiembre de 1914 a iniciativa de Lloyd George, bajo la supervisión del periodista y político liberal Charles Masterman. Masterman, conocido por su extensa y densa red de amistades y contactos, reunió el 2 de septiembre de 1914 a prestigioso grupo de escritores británicos con el propósito de que sus plumas se convirtiesen en espadas para la causa aliada. Entre los literatos reunidos se hallaban nombres como Conan Doyle, Madox Ford, Chesterton, Kipling y H.G. Wells, la flor y nata de la literatura británica del momento. A parte de esta pléyade de estrellas, Masterman fichó principalmente a elementos que habían estado previamente en la National Insurance Commission.

If any question why we died. Tell them, because our fathers lied.

(Si alguien pregunta por qué murimos, decirles, por qué nuestras padres mintieron)

A pesar de sonadas retiradas, el éxito del WPB era imparable. Habían cosechados grandes triunfos mediáticos. A parte de lo de Bélgica, estaban el hundimiento del Aboukir, el Cressy y el Hogue por el U9 alemán, el hundimiento del Lusitania, etc. En definitiva, al WPB se le acumulaba la faena. De esta forma, cuando Lloyd George tomó el mando del gobierno británico, decidió reestructurarlo. Creó el Department of Information que aglutinaba el antiguo WPB, el Neutral Press Committee y el News Department of the Foreign Office. Toda esta estructura encargada de supervisar, controlar y sobretodo difundir una información adulterada y manipulada pasó a depender exclusivamente del War Cabinet. De esta decisión se pueden extraer varias conclusiones, entre ellas que el gobierno quería centralizar y uniformizar el discurso informativo británico, y de otra parte controlar férreamente los medios. Otra conclusión nada baladí es que el gobierno británico tenía que poner la carne en el asador para garantizar la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Igualmente Lloyd George, hábil en estas lides, controlaba la voz de los militares, y con ellos a Haig.No toda la información producida por el WPB fue impresa. Masterman decidió crear un archivo fotográfico del frente occidental. Para ello reclutó a dos fotógrafos que además eran militares. La pena para aquellos que tomasen fotografías del frente sin permiso era la ejecución sumaria. Junto a los fotógrafos, el Propaganda Bureau contrató a dibujantes para que retratasen su propia visión de la guerra. Una visión que intentaría dulcificar las horribles condiciones de los soldados destinados al frente.

Ya en 1918, Lloyd George decidió crear el Ministerio de información. Al frente puso a un hombre experimentado en el mundo de los medios de comunicación, Lord Beaverbrook, propietario del Daily express. Éste decidió nombrar a Lord Northcliffe, propietario del The Times y del Daily Mail para intoxicar aún más la información destinada a los paises enemigos. Robert MacDonald, editor del Daily Chronicle, dirigió la sección informativa dirigida a los paises neutrales.Acuciado por la excesiva manipulación y por la críticas internas en la Cámara de los comunes, Lloyd George ordenó a Lord Beaverbrook suavizar la política informativa. Beaverbrook creó el British War Memorial Committee, más como un medio para preservar el recuerdo de la guerra y el sufrimiento de las personas que como medio informativo. Para mantener el recuerdo y la memoria se optó por la vertiente artística y se contrataron a artistas de la talla de John Sargent, Charles Jagger y Paul Nash entre otros. Como ejemplo de esta colaboración entre el arte y la política, mención especial merece el cuadro de John Sargent, Gassed. En él se observan soldados británicos y estadounidenses unidos por el dolor de las heridas causadas por un ataque con gas.Pero no todo fue colaboración ciega, artistas como William Orpen o Charles Nevinson declinaron los cantos de sirena de los políticos.

El War Propaganda Bureau y sus descendientes fueron la máxima expresión de un proyecto de tergiversación informativa y manipulación de masas dirigido desde un gobierno llamado demócrata durante la Primera Guerra Mundial. La organización contó con una pléyade de intelectuales, periodistas y escritores que cimentaron el papel del gobierno británico durante los más de cuatros años que duró la guerra. Es por ello, que algunos críticos con la dirección de la guerra señalan al Propaganda Bureau como cómplice de los errores de los políticos y los militares en determinados momentos del conflicto y que costaron decenas de miles de muertes.Aunque que pueda parecer duro, miles de soldados británicos se vieron animados a partir al frente por políticas informativas diseñadas, producidas y difundidas por los emboscados del War Propaganda Bureau. Muchos de ellos no volvieron, muchos de los que regresaron hubiesen preferido no ser embaucados, ni engañados.

Messinger, Gary S. British propaganda and the state in the First World War. Manchester University Press, 1992.

Publicado por

F. Xavier González Cuadra

en

1:56

2

comentarios

![]()

13 nov 2009

MG 08/15

Null-acht-fünfzehn, cero-ocho-quinze. Esta fue la denominación que recibió el nuevo modelo de la MaschinenGewehr 08, la ametralladora más utilizada -hasta ese momento- por el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial.

Los diseñadores alemanes copiaron casi de forma idéntica la ametralladora Maxim de 1884 de la cual el fabricante Ludwig Loewe había obtenido la licencia de fabricación por un periodo de 7 años. Después de diferentes procesos, cambios y mejoras, la Deutshe Waffen und Munitionsfabrik terminó el prototipo en 1908, de ahí la denominación MG08. La MG08 se fabricó en dos factorías. Una de ellas, la Munitionsfabrik en Spandau, de ahí que la ametralladora fuera comunmente conocida como Spandau 08.

La MG 08 tenía una potencia de fuego de 400 disparos/minuto, hecho que la convirtió en una formidable arma defensiva. La refrigeración de la ametralladora se producía a través de una camisa que contenía unos 4 litros de agua que enfriaban el tubo. La fiabilidad en el disparo en la MG08 era de unos 3,5 km. El mecanismo de disparo era similar a la Maxim, una vez activado el gatillo el fuego no cesaba hasta que volvía a accionarse, con la comodidad que eso suponía para los ametralladores.

Uno de los inconvenientes más notorios de la MG08 era que su peso y posterior transporte la desestimaban como arma ofensiva al 100%. Eran necesarias, al menos cuatros personas, para transportarla como una camilla. Esto, junto con lo impracticable del terreno complicaban aún más el movimiento de estas armas en el campo de batalla.

Es por ello, que las nuevas condiciones de combate y de estrategia táctica obligaron al Mando alemán a un replanteamiento en cuanto al armamento ya que las MG08 eran ametralladoras demasiado pesadas y difíciles de transportar para adaptarse al nuevo estilo de las fuerzas de asalto alemanes, que en esos momentos eran la vanguardia en cuanto a táctica militar.

Los primeros prototipos de la MG08/15 fueron probados bajo el mando del coronel Von Merkatz en 1915. El nuevo modelo pesaba unos 19 kg., se le colocó un bípode en detrimento del trípode original y se le incorporó una culata o pistolete para proporcionarle más ergonomía. A parte de estas sustanciales modificaciones, la nueva ametralladora contó con pequeños cambios: se redujo la masa de líquido refrigerante de 4 a 3 litros, el tubo eyector fue suprimido, se le incorporó un seguro y se la modificó de manera que pudiesen usarse tanto los cargadores de 250 de la MG08 como los propios de la 08/15 que eran de 100.

La nueva arma fue diseñada para ser manejada por equipos de cuatro personas. A pesar de los cambios, la nueva 08/15 siguiendo siendo demasiado pesada para convertirse en una arma ofensiva.

La null-acht-fünfzehn fue introducida de forma masiva en la primavera de 1917. Fue precisamente la 08/15 la que causó el mayor número de bajas francesas durante la ofensiva de Chemin des Dames.

A partir de este momento, la MG08/15 fue suministrada de forma masiva hasta la primavera de 1918.

A finales de la guerra, cada regimiento alemán contaba aproximadamente con 72 ametralladoras, seis por compañía. Los cálculos fijan en unas 130.000 las unidades fabricadas por los arsenales de Spandau y Erfurt. La MG 08/15 se siguió utilizando hasta finales de la Segunda Guerra Mundial.

Publicado por

F. Xavier González Cuadra

en

2:43

6

comentarios

![]()

Etiquetas: Ametralladoras, Armas ligeras, Deutsches Heer

6 nov 2009

El espíritu alemán de 1914

Durante agosto de 1914, el último verano europeo, los alemanes fueron testigos de su propia redención.

Alemania era la nación europea más poderosa del momento, la más temida y la más incómoda para sus vecinos. Su economía, la más pujante del continente y su potencial industrial eran la envídia de sus competidores. La segunda revolución tecnológica protagonizada por las industrias química y eléctrica durante el último tercio del siglo XIX fue el puntal de una nación mutilada por las guerras napoleónicas y que surgió poderosamente después de su clamorosa victoria sobre Francia después de la guerra francoprusiana. Alemania, no obstante, no era tan sólo una pujante industria. Se trataba de una nación forjada por la lucha. El ejército prusiano, base y columna vertebral del ejército imperial reunía en una sóla institución la base de la idiosincrasia alemana. Disciplina, eficiencia, rigor y eficacia definían perfectamente el ejército alemán. Y éste fue el espejo en el que bebieron otras instituciones alemanas, como su burocracia, el sistema educativo, y un largo etcétera.

Así, los grandes logros de la germanidad para el siglo XX eran su eficaz sistema burocrático, sus éxitos académicos tras los cuales estaba un exigente e impecable sistema educativo, una impresionante industria química, eléctrica y metalúrgica; y por encima de todo su ejército, envidia y temor de todas las naciones europeas.

Tras esta fachada, sin embargo, existían graves contradicciones internas.

La sociedad alemana era un corpus muy heterogéneo y poco cohesionado. Una profunda polarización social, producto de una rápida e impresionante industrialización, provocó que miles de obreros reinvidicasen -de forma periódica- mejores sociales a la par que contractuales. Los respectivos gobiernos alemanes desde mediados de siglo XIX hicieron lo posible para prohibir y socavar las bases del poder político y sindical de las clases más depauperadas. A pesar de estas dificultades, en 1914, el partido socialista logró obtener un éxito sin precedentes al obtener un gran número de escaños en el Reichstag. Esta victoria supuso, como no, un peligroso aviso para los representantes del arcaico regimen semiautoritario en el que la máxima figura era la del Kaiser Wilhelm II. Junto al auge socialista en la política alemana, otro de los factores disgregadores era la posición que mantenía la casta dirigente respecto al problema religioso. Las élites gobernantes alemanas llevaban desde principios o mediados del siglo XIX una especia de cruzada para erradicar de los lugares más relevantes de la sociedad a elementos que se significasen por su militancia católica.

Conservadurismo político y un calvinismo militante eran las señas de la casta gobernante, una élite prusiana que se autoencumbraba, sobretodo, como bastión de lo más sagrado. Consideraban que la esencia alemana radicada en la tierra. Éstos mismos representantes del terruño oriental, conquistado a fuego y espada, fue el mismo que estaba amasando enormes fortunas en las incipientas y prósperas industrias. Era una clase paradójica que actuaba asíncronamente con los tiempos. No siguieron el compás del progreso ideológico, sólo compartieron y se lucraron con sus ganancias comerciales. Esta gran paradoja entre las enquilosadas glorias wagnerianas y los vientos de la modernidad alemana era el fiel testigo de las dos o las múltiples alemanias que llegaron a la encrucijada de 1914.

La brecha social sólo era una muestra de la profunda división alemana. La pugna también era territorial. 1871 significó la rúbrica prusiana a un proyecto común. Pero no todos los antiguos reinos lo vieron de la misma forma. El rey prusiano era el emperador alemán, y las influyentes personalidades prusianas cubrieron los principales puestos decisorios alrededor de la corte y en los despachos ministeriales. La Baviera católica, celosa de su historia y prerrogativas nacionales, era un claro contrapunto al dominio prusiano. Junto a Baviera, otro reino católico Baden-Wurttemberg mostró los dientes.

Los días previos al estallido de la guerra una ola patriótica fue insuflando el espíritu alemán. La comunión de intereses hacia una destino común extendió por toda la geografía alemana un manto de profunda hermandad. Las manifestaciones de júbilo se reproducieron en numerosas plazas, de distintos lugares de Alemania. El sentir general era que el país de hallaba ante una oportunidad única, Alemania estaba preparada. Sólo las élites más conspícuas dudaban de la respuesta que iba a dar el partido socialista en caso de una conflagración bélica. El gobierno dudaba, temía una negativa socialista a una eventual petición de créditos para la guerra. Sin embargo, fue el Kaiser el que se encargó de despejar la terrible duda: "no veo partidos - dijo - sólo veo alemanes". Y se obró el milagro, la Gesellschaft, esa sociedad basada en superestructuras capitalistas y artificiales dio lugar a la Gemeinschaft o comunidad de intereses nacionales hacia destino común.

Algunos tampoco lo entendieron en noviembre de 1918, esa fue realmente la tragedia alemana: la incomprensión de su destino, forjado en la incomprensión de los otros pueblos europeos respecto a ella.

Fuentes:

- Chickering, Roger. Imperial Germany and the Great war, 1914-1918. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1998

Publicado por

F. Xavier González Cuadra

en

9:46

5

comentarios

![]()

Etiquetas: 1914, Antecedentes de la guerra, Deutsches Reich

3 nov 2009

El infierno mudo (VII y final)

Penúltima parada antes de dejar la zona de Verdun: el Osario de Douaumont. Nos acercábamos a mediodía pero el día no iba a levantarse. Se alzaba una espesa bruma que cubría la copa de los árboles, desde Souville hasta le Bois de Caures y Ornes. Es decir, todo el margen derecho de la Mosa.

Llegamos al aparcamiento del Osario, apenas dos coches y una caravana. Laura decidió quedarse en el coche con Frasier que se estaba rehaciendo aún de los terrores sentidos en Fort Douaumont. Ana, Jordi y yo nos encaminos por detrás del osuario. A través de esta entrada se accede a la parte superior de la torre central del osario. El precio módico. Pasamos por una pequeña muestra de enseres y armas en la planta baja y encaramos las escaleras que suben hacia arriba. Arquitectura tétrica como pocas. Subo perseguido por el diablo. Ana y Jordi lo hacen de forma más pausada. Llego arriba. Parece la cabina de un faro, ya que en medio de la estancia hay varios focos.

Bajamos. Llegamos directamente a la nave central donde reposan los restos de más de 130.000 soldados. Es impresionante. Bajo una ténue luz color fuego deambulo por las minicapillas que albergan los sarcófagos de granito con los restos. Esta especie de capillas marcan los diferentes sectores de la batalla de Verdun donde fueron localizados los restos de los soldados. Sobrecogedor. Siento mucha pena. Aún ahora me emociono. Me llegó al corazón.

Mis amigos están igual de compungidos que yo.

Siento que Laura se pierda esto. Salgo del osario y voy hacia el coche. Arrecia la lluvia. Laura me dice que no, que no puede más. Demasiado para ella. La comprendo, yo también estoy hecho polvo. Vuelvo.

Justo cuando estoy entrando soy testigo de un momento muy conmovedor. Un grupo de seis o siete militares con uniforme del ejército alemán acaban de salir de la capilla. Dos de ellos no han podido reprimir las emociones y están llorando. No es para menos, yo haría lo mismo.

Doy un penúltimo vistazo y salgo. Yo tampoco puedo más, suerte que está lloviendo...

Nos metemos todos en el coche. El silencio es sepulcral.

Tomó la ruta de Verdun. Paro en los restos donde algún día estuvo la Fermé de Thiaumont. Los demás me esperan en el coche. Me despido en silencio del lugar. Vuelvo al coche y arranco. Frasier suspira, también le entiendo. Ýo también llevaba dos días con ese nudo en la garganta. A veces es bueno tenerlo, sobretodo para saber de qué material está hecho uno.

Reflexionando ahora sobre la experiencia de Verdun me sobrecogen aún determinadas sensaciones.

Verdun es punto y aparte en mi obsesión sobre la Gran Guerra. Como dije en el primer relato, la ha acrecentado más. De hecho, estoy intentando encontrar tres o cuatro días para volverlo a visitar con más calma y detenimiento. Visitar un lugar como Verdun proporciona cierta empatía transtemporal con los hechos y los protagonistas. Quién lo supo mejor fue mi perro, Frasier. El Verdun de 2009 nos sume en una catarsis con el propio ser humano, con su estupidez infinita como diría aquel físico alemán. Verdun no una hecatombe, ojalá hubieran sido sólo cien. Tampoco fue un holocausto, huyo del término y el concepto.

Verdun fue un acto de soberbia, de vanidad, de estultícia, de ceguera. Fue un vano sacrificio a los dioses de la nada, para nada.

Silencio.

Me gustaría acabar este periplo con las palabras de un testigo de excepción. Como diría Pericard, "aquel que no ha estado en Verdun, no puede hablar de Verdun". Lo respetaré y le daré la palabra a Ernst Jünger:

"Las alucinaciones visuales son aquí especialmente intensas. La visión de este mundo de ruinas agobia el ánimo; éste intenta completar lo que falta, reconstruirlo, y llena el espacio con apariciones singulares. Y así se alzan palacios resplandecientes, edificios claros, simétricos, o bien casas sombrías, bajas, que acechan en la oscuridad como tabernas de mala fama o molinos derruidos; las formas fluyen, ondulan, se hunden, se transforman en otras diferentes. La pálida luz de la luna es la que, al parecer, hace surgir esa transparente música arquitectónica que envuelve los pensamientos y los atormenta. De las abandonadas moradas brota un hálito triste y fantasmal; un gran lamento parece haberse quedado rezagado entre las ruinas."

El bosquecillo 125, p. 316.

Publicado por

F. Xavier González Cuadra

en

14:57

3

comentarios

![]()

Etiquetas: Memoriales-cementerios y museos, Verdun

1 nov 2009

El infierno mudo (VI)

Cogemos la ruta de Souville. Primera parada: el Memorial-Museo de Fleury. Módica entrada para lo que nos espera. Recorrido interactivo por Verdun. La explicación de la batalla en paneles es muy buena, nada tendenciosa. En medio del memorial hay un gran diorama que intenta mostrar el paisaje destrozado de unos de los múltiples sectores de Verdun: cascos, armamento destrozado, cráteres, alambre de espino,... Muy bueno. Del techo del museo cuelgan dos aviones, uno diría que es un Fokker eindecker, y el otro es un francés, quizás un Voisin, no me acuerdo.

La planta baja relata las vicisitudes de la Voie sacrée, los héroes anónimos (camilleros, territoriales, etc.), muestra la cotidianidad de la guerra (cocinas, suministro de agua, etc.). Incluso hay exhibido un camión de transporte de soldados y víveres. De los casi veinte mil que recorrían la ruta sagrada que unían el infierno de Verdun con el resto del país. En el mismo espacio se exhibe armamento de los dos contendientes, enseres personales, notas, dibujos, etc. Todo ello muy emotivo.

En la planta superior se encuentran diferentes uniformes y armamentos. Junto a la exposición permanente se exhibía una interesantísima muestra dedicada a las comunicaciones durante la Batalla de Verdun, especialmente al papel del teléfono y la telegrafía sin hilos. Muy interesante.

La visita duró unos tres cuartos de hora. Al finalizar pasé por la librería de la planta de entrada al Memorial. Me volví loco. Me lo quería llevar todo. La tarjeta me frenó.

A la salida, Jordi y yo decidimos fotografiarnos al lado de un proyectil de 420. Impresionante.

Seguimos. Pasamos por delante del desierto Fleury y llegamos a Fort Douaumont. La esplanada estaba casi vacía. Recuerdo uno o dos coches, no más. Entramos. Pagamos las entradas. Veinte euros por bigote: Douaumont + Vaux.

Preguntamos si Frasier podía pasar, pas problème dijeron. Yo encantado, Frasier no tanto. Al dirigir la vista a mi mejor amigo, vi que algo le pasaba. Se lo comenté a Laura que lo aupó en brazos. Frasier estaba temblando. Cuando lo pusimos en el suelo, se echó en el suelo. Sus ojillos eran la viva imagen del terror. Cualquier que entienda de perros sabrá que cuando uno se echa en el suelo y mete su colilla entre las piernas sabe que el animal está aterrorizado. Frasier lo estaba. Su suplicio sólo duró treinta minutos. Los que duró la visita. Laura, que es una santa, lo cogió en brazos y estuvo acariciándolo todo el rato.

Al pasar la taquilla dimos con el pasillo principal de la zona sur. Estábamos solos. Fuimos hacia la izquierda. Dimos con unos parapetos construidos para evitar el fuego en enfilada. Seguimos los puntos que comentaba el folletín que nos dieron a la entrada. Vimos habitaciones que sirvieron de dormitorios, de letrinas y de lavaderos. Al final dimos con la tumba alemana. En mayo de 1916 una explosión interna dentro de Fort Douaumont mató a más de 600 soldados alemanes. Fue un accidente. Los testimonios hablan de un hornillo para el café que cayó al lado de una caja de explosivos dentro del polvorín. Lo único seguro es que los mandos alemanes decidieron no enterrar las víctimas en el exterior ante el acoso francés. La decisión fue taxativa: tapiaron la entrada del polvorín sellando una enorme tumba donde yacen los restos de los más de 600 muertos alemanes. Enfrente del muro se haya una cruz que recuerda a los Toten Kameraden, A los camaradas muertos. Impresiona y mucho. A Frasier más, que aún sigue aterrorizado. Está claro que siente algo.

Seguimos adelante hasta llegar a la torreta del 155 donde aún se conserva la maquinaria. Giramos sobre nuestros pasos y encontramos estrechas galerías que conectan pasillos que no pueden visitarse. Tengo tentaciones, pero no voy solo. La próxima vez lo haré. Me lo prometo.

Laura está destemplada, no se lo está pasando bien.

A través de una serie de pasillos llegamos otra vez a la salida. Antes de abandonar el lugar, reflexiono sobre Douaumont. Me sobrecoge pensar en lo que tuvieron que sufrir las personas que lo habitaron.

Salimos, milagrosamente Frasier recupera el andar. Próximo destino: Fort Vaux.

Fort Vaux está poco concurrido. Ardo en ganas de pisar el lugar donde aguantaron los héroes de Raynal y sus tropas. Siete días de asedio, con las tropas alemanas acosándolas desde la superestructura, taponando los respiraderos, sin víveres, sin agua, sin posibilidades de auxilio, sin nada y lo peor: sin esperanza. Otra vez impresionante.

Frasier se queda en el coche. Lo agradece. Está derrotado.

La visita dura poco, no quiero agotar a mis amigos con mis historias.

Entramos en el coche. Destino: el interior del Osario de Douaumont. Última parada.

Prefiero dejar aquí el sexto capítulo. La visita al Osario y el epílogo merecen otro aparte. Fue demasiado conmovedor.

Continúa en: El infierno mudo (VII y epílogo)

Publicado por

F. Xavier González Cuadra

en

14:41

1 comentarios

![]()

Etiquetas: Memoriales-cementerios y museos, Verdun

26 oct 2009

El infierno mudo (V)

Ya en la superfície deshicimos el camino y llegamos hasta el coche.

Arranco, próxima parada l'Ouvrage de Froideterre. Como la gran mayoría de los abrigos y estructuras fortificadas de Verdun fue escenario de cruentos hechos de armas. Llegamos a Froideterre después de una larga recta. El camino acaba aquí. Como Thiaumont y otros, Froideterre fue prácticamente destruida. Froideterre acumula también un curioso récord: cambió muchas veces de manos en un cuestión de días. Al este del desaparecido pueblo de Fleury, Froideterre se convirtió en un punto clave en los posteriores avances hacia Fort Souville, la última defensa ante Verdun. No cabe duda que las capturas y reconquistas de esta plaza dejaron huella.

Aparco a la entrada del recinto. Frasier a su aire. La fortificación en si tiene forma de L. Dos puertas señalan la entrada. Nada de especial. Frasier se cuela por una de ellas. Nada grave. Entra y sale como quiere. Lo dejo a su aire y me voy hacia la zona este donde están situadas algunas de las famosas torretas de Froideterre. Poco queda excepto las cúpulas.

Son las 9.00 h. Decido volver a por Laura y mis amigos.

Mi intención es visitar el Memorial-museo de Fleury, Fort Douaumont, Fort Vaux y el interior del Osuaire de Douaumont.

On verra...

Publicado por

F. Xavier González Cuadra

en

13:37

4

comentarios

![]()

Etiquetas: Memoriales-cementerios y museos, Verdun

23 oct 2009

El infierno mudo (IV)

Toque de diana. Paro el despertador. Me lavo la cara, cojo las llaves del coche y abro la puerta de la habitación. Frasier ya me espera. Salimos a hurtadillas. El día se ha levantado fresco. El coche está empañado. Frasier entra en el transportin sin rechistar. Lo pongo a mi lado. Me mira y arquea las cejas. Ya sabe donde vamos.

Salimos de Verdun. El mismo itinerario de ayer. Decididamente el día no acompaña. Frío, humedad y una fina lluvia que cala. Paso de largo por el campo atrincherado de Souville, sigo la carretera y a unos 300 metros detengo el coche. Una señal indica que los restos de Fort Souville se hayan a unos 400 metros en el interior del bosque. Suelto a Frasier que se lanza a correr por la pista que lleva a Souville. Se trata de una pista bien cuidada. A banda y banda se eleva un tupido bosque. La oscuridad del amanecer y lo feo del día nos impiden hacernos una idea exacta del paisaje donde estamos. No se trata de un bosque ordenado. Más bien es una maraña vegetal de árboles, arbustos y otro tipo de flora. Tampoco se intuyen ni trincheras ni abrigos, aún menos restos de cráteres.

Caminamos al trote. Vuelvo a tener esa extraña sensación de ayer. No me gusta. Frasier lo nota. No para de girarse para ver qué hago, no las tiene consigo. Sus ojillos delatan inquietud, parece que me pregunten si vale la pena seguir. Yo también me lo pregunto.

Finalmente me paro, Frasier también. Se vuelve y se apoya acurrucado en mi pierna. Al fin caigo.

Llevamos unos minutos caminando por el bosque y no hemos oido un solo sonido, ni un ruido. Nada. Ese vacío nos inquieta. Estamos en el reino del silencio, y de algo más. Ese algo lo dejo en el aire. Pero no sólo nos inquieta la ausencia de vida, nos asusta la oscuridad. Comienzo a dudar. Frasier no duda, hará lo que yo haga.

Sigo.

A unos cincuenta metros se abre a la izquierda un claro. Suspiro profundamente. En esas me percato que he perdido a Frasier. Rectifico, lo he perdido entre el mar de cráteres que se extiende a mi izquierda. Al final, a lo lejos, diviso su colita como sube y baja por los restos cubiertos de césped. Me lanzo en su busca. El suelo resbala. En una de las pendientes patino y caigo de bruces. Nada roto. Sigo, maldiciendo - eso sí - al bueno de Frasier. Ahora que recuerdo esos instantes sonrío, pero en esos momentos no me hacía ni pizca de gracia. Lo único positivo de las correrías de Frasier fue que me olvidé del mal rato anterior.

A Frasier lo encontré husmeando en lo que restaba de la superestructura de Fort Souville. La imagen de la entrada era la misma que permanecía en mi retina de las postales de finales de la guerra: una entrada semienterrada y totalmente destruida en la sólo se podía entrever algunos orificios. Pensar que alguien había podido sobrevivir a los terribles ataques de finales de junio y principios de julio 1916 me parece increíble. Yo diría milagroso.

La zona de Souville estuvo sometida a un castigo sin igual. De hecho, es uno de los episodios más olvidados de Verdun. Las fuentes y los testigos, junto con los partes de guerra coinciden en afirmar que los bombardeos que soportó la zona de Souville en los estertores de la ofensiva alemana fueron increiblemente superiores a los del día 21 de febrero, el día D. Por ello, tengo un especial fijación en Souville.

Frasier corre, salta, huele. Me es difícil pararlo. Peor será en las Quatre cheminées ...

A todo esto y con el claro del bosque, gano en luminosidad y me pongo a fotografiar el entorno. No paro. Me empapo del lugar y también de lluvia. Decido dar por concluido nuestro periplo por Fort Souville. Volveremos. Desando el camino más tranquilamente, entro en el coche y coloco a Frasier a mi lado. Próxima parada: la Tranchée des baionettes.

La carretera sigue desierta. Sigo sólo, ni un alma. A unos kilómetros y a la vuelta de una curva pronunciada topamos con el monumentos a los supuestos caidos del 137º RI. Aparco en la cuenta de enfrente. Decido dejar a Frasier en el coche, por si acaso. La entrada al monumento está abierta. El contraste entre verdes y grises relaja el entorno. Lo cierto es que después de haber leído y leído sobre el tema el lugar pierde su encanto. La leyenda cuenta que una pequeña sección del 137º RI quedó sepultada por la lluvia de obuses y explosiones a la que fue sometida su posición. La historia real es más prosaica.

Es posible que la trinchera acogiese a algunos caidos, eso es innegable. Pero las llamadas bayonetas quedaron así por los soldados que las abandonaron antes de retirarse ante un embite alemán. La retirada estratégica no es un acto de cobardía, sin embargo le resta épica a la muerte heroica de los presuntos caidos. La leyenda se cimentó después de que tropas francesas recuperasen la posición y se percatasen de la imagen: una trinchera totalmente cubierta de cascotes y tierra producto de un intenso bombardeo. Algunas bayonetas en posición vertical y apoyadas en el parapetos de la trinchera hicieron el resto. La donación de un magnate americano le pusieron la guinda. Aún así, la Tranchée des baionettes forma parte del imaginario nacional que reina sobre el mito Verdun.

El paseo por el monumento dura pocos minutos. Vuelvo al coche.

Antes de llegar a la Tranchée recuerdo haber visto una indicación del Abri des Quatre Cheminées y de l'Ouvrage de Froideterre. Arranco y me dirijo hacia allí.

El día se levanta, el sol no aparece. 4 grados de temperatura.

Me encuentro con las 4 Cheminées al lado izquierdo de la carretera que dirige a Froideterre. Aparco en la misma cuneta. Frasier viene, ahora sí, conmigo. Descendemos unos metros y al poco estamos encima de un pequeño prado lleno de cráteres repletos de agua de las últimas lluvias. El lugar seria incluso bucólico sino fuese por lo que tuvieron que soportar los miles de soldados que se refugiaron bajo las vueltas de este abrigo. El Abri des 4 cheminées era un refugio para las tropas que relevaban a otras o eran relevadas. Se trataba de un punto intermedio entre las zonas de primera línea y la retaguardia. Sin embargo, el contínuo avance alemán durante los meses que duró la batalla acabaron convirtiendo el abrigo en zona de primera línea lo que la convirtió en objetivo de los bombardeos alemanes. Entre la superestructura del abrigo y la entrada hay unos cinco o seis metros de desnivel. Una vez en la entrada, el nivel vuelve a descender a otros cinco o seis metros, con lo que el grosor de las superestructura y el desnivel convierten al abrigo en un espacio casi inexpugnable. El único inconveniente para un habitáculo de este tipo es el de la aireación o renovación del aire. De ahí las chimeneas y el orígen de su nombre, 4 Chimenées. Las chimeneas todavía hoy visibles, aunque creo que restauradas, son unos enormes surtidores de aire hecho de plancha fina coronados por enormes capuchones.

Frasier está sediento. Se acerca a los charcos de los cráteres para beber el rocio. En ese momento me acuerdo del magnifíco cuadro que pinto Georges Leroux, titulado l'Enfer de Verdun, donde se observan a dos o tres soldados franceses intentando salir de un enorme cráter que contiene los lodos de antiguos lluvias y en el que flota algun cadáver. Todo ello aderezado con una buena dosis de gases tóxicos y de explosiones alrededor. Parece como uno de los cuadros de Hyeronimus Bosch, pero en versión real. Quien sabe si en uno de estos cráteres rellenos de agua donde bebe Frasier, alguno de los miles de soldados sedientos saciaron su sed... Este sentimiento de reflexión es permanente, y asfixiante.

Frasier, como buen Terrier, lo investiga y lo husmea todo. Sin embargo, y para mi desgracia, Frasier es un maestro en colarse en estrechas galerías y en espacio cerrados e, incluso claustrofóbicos. Es bajar al nivel de las dos entradas al abrigo y ver desaparecer a Frasier en una de ellas. Se lanza a escaleras abajo. El estado de éstas es pésimo, semirotas, llenas de cascotes y muy peligrosas, al menos para bien. Frasier la bajó de maravilla. A todo esto me encuentro en que mi perro se ha metido en un agujero oscuro, en el que está prohibido entrar y en el que no es, para nada, seguro permanecer. Lo peor es que Frasier no acude a mi llamada.

Continúa en: El infierno mudo (V)

Publicado por

F. Xavier González Cuadra

en

2:55

0

comentarios

![]()

Etiquetas: Memoriales-cementerios y museos, Verdun

16 oct 2009

El infierno mudo (III)

Era una tarde extraña, mezcla de sentimientos y emociones. Los resquicios de luz verpertina y las nubes plomizas se alternaban según el viento. Al cruzar la estrecha que separa el Abri 320 del conjunto de la necrópolis de Douaumont algo me conmovió, parecía haber cambiado de dimensión.

Subimos la pequeña escalinata que da acceso al recinto. La verja abierta, no entramos. A lo largo de una ligera pendiente, se extiende la necrópolis de unas 4 Ha. de superfície. Dividida por la mitad, al final se alza la tricolor y la majestuosa silueta del osario de Douaumont. La visión de la bandera ondeante con el susurro del viento entre los cipreses es impresionante, conmovedora. Una postal inolvidable. Uno de esos momentos que no se olvidan jamás.

Después del momento de postal me embarga una gran tristeza. Reacciono y comienzo a fotografiar el instante. Los colores y la luz hacen el resto.

Me hubiese quedado horas contemplando el fugaz momento. Mi mente estaba en blanco. No pensé nada, sólo sentí. Mis amigos querían más, y yo también. Aún así era difícil retenerlo todo. Subimos al coche, y seguimos la carretera. Al poco nos encontramos con el cenotafio dedicado a los soldados musulmanes que murieron durante la batalla. El blanco del monumento le da un aire casi divino. Nos adentramos otra vez en la boscosa carretera. Casi sumida en la oscuridad, en el margen izquierdo se halla lo que resta de Fleury, un tupido bosque sobre un inmenso campo de cráteres verdes. No paramos. Douaumont nos reclama. 300 metros y llegamos a un claro. Fort Douaumont o lo que resta se alza a nuestra izquierda. Estamos solos. Sólo nos acompaña el peso de la historia y una extraña presencia que lo envuelve todo como un manto.

Saltamos del coche y nos dirigimos hacia la entrada o lo que resta. Fotos, fotos y más fotos. La luz amenaza con apagarse. Son casi las ocho de la tarde y el sol parece como si nos quisiese enseñar algo más. Frasier no quiere seguir, algo lo detiene. No sé que es, pero ahora no me importa. Quiero subir como sea a la superestructura. Lo cojo en brazos y dejo a Frasier dentro del coche. Cierro, subo corriendo. Laura y mis amigos me esperan en la torreta de 155. El espectáculo es increíble. Al oeste el sol se muere. Sus reflejos son de fuego, puro infierno, como el que vivieron los que murieron y donde sucumbieron los que sobrevivieron.

La superestructura en su vertiente sur conserva todavía restos de alambre de espino. Vestigios que, sin duda, permanecen de forma voluntaria. Añaden atrezzo a la escena. La tricolor ondea a merced del viento. Delante, al norte de Douaumont se extiende una inmensa masa boscosa, desde Bois des Caures hasta el Bois d'Herbebois. Los postreros rayos de sol levantan nubes de vapor de agua. La estampa es preciosa: compactos bosques de coníferas exhalan bocanadas de vapor.

Continúo mi periplo accidentado por la superestructura. Me separo del grupo, necesito aislamiento para sentir. Mi vista se extiende hacia el Mosa. Más allá puede contemplarse la orilla izquierda. Me giró para encontrar las referencias de miles de citas y de sitios de los diferentes escenarios: la Wöevre, Fort Souville, al este Fort Vaux, o lo que queda. Por doquier domina el verde. El sol ha muerto. El frío comienza a calarnos los huesos. Me quedo sólo en la superestructura y me apoyo en la torreta de ametralladoras que se alza como un hongo de color óxido. Era tal como lo imaginaba. Miento, es aún mayor, es más impresionante. Estoy muy emocionado. Su recuerdo me sume en una especie de catarsis. Siento un respeto absoluto por ellos y su suerte.

La tarde ha sido muy intensa. Desciendo por el lado oeste del fuerte y me uno a mis amigos, también a Frasier que está tiritando de frío. Pobre, mañana lo hará de miedo.

Volvemos a Verdun.

Publicado por

F. Xavier González Cuadra

en

2:54

2

comentarios

![]()

25 sept 2009

El infierno mudo (II)

De hecho, y ahondando en esta idea, decidí perderme por unos instantes y sumergirme en la espesura del bosque. Era tal la densidad de árboles y follaje que la vista tardó en acostumbrarse a la luz mortecina del ocaso. Entre la penumbra, me adentré en la silenciosa inmensidad del bosque. Era un bosque extraño, no sólo por la caótica disposición de los árboles sino por su silencio. Un silencio total. Ni un pájaro, ni un chasquido de ramas, nada. Como si en el bosque se hubiese hecho el vacío, mi presencia era del todo inoportuna. No fue la última vez que tendría esa sensación. Durante el periplo, Frasier se comportó de forma rara: no se separaba ni un palmo de mi. Quizás se pueda pensar que es una costumbre habitual en los canes, pero los que disfrutamos de su compañía sabemos que éstos suelen ir absolutamente a su aire en un entorno boscoso. Aún con más razón si se trata de perros cazadores o terriers como es el caso de mi perro.

Me quedé con el sitio y me prometí volver al día siguiente.

Otra vez en ruta, seguimos la boscosa carretera que lleva al campo de batalla de la orilla derecha: Douaumont, Thiaumont, Fleury, Damloup, Froideterre, Vaux, etc. A 300 o 400 metros a mano izquierda se yergue el Memorial de Verdun, donde en 1916 se encontraba el malogrado pueblo de Fleury. Fleury, como otros pueblos de la zona, desapareció literalmente de la faz de la tierra producto de los brutales bombardeos alemanes y franceses por hacerse con este preciado pedazo de tierra. No paramos, pero decidimos visitarlo al día siguiente.

Publicado por

F. Xavier González Cuadra

en

13:39

4

comentarios

![]()

Etiquetas: Batallas y ofensivas del Frente occidental, Verdun

19 sept 2009

El infierno mudo (I)

Verdun.

Cualquier persona con un mínimo de recorrido histórico habrá oido hablar de ese lugar. Si la persona se interesa por la Gran Guerra, Verdun es cita obligada. Si esa misma persona lleva interesada en Verdun más de veinte años, se trata de una peligrosa obsesión.

Vencer las obsesiones es enfrentarse a ellas. En el peor, o mejor de los casos siempre se sucumbe a ellas. Y esa fue mi historia. Me enfrenté a Verdun y perdí. Pensaba que una vez allí el mito iría decayendo hasta formar parte de esos miles de recuerdos que invaden nuestros baúles. Pero sucedió al contrario. La obsesión cobró vida y renació, y ya de vuelta del infierno planeaba el retorno al abismo. Para mi suerte, o desgracia, no pasa un día en que no me acuerde de lo que allí vi y sentí.

Esta es la crónica de un viaje al infierno mudo.

A finales de agosto y pensando en unos días de descansando, Laura y yo convenimos en salir del mundanal ruido y de la humedad bochornosa de Barcelona. El objetivo estaba claro: huir del calor y buscar las suaves brisas del incipiento otoño del norte. Así, que uniendo varios cabos (frescor, descanso y buena gastronomía) nos llegó la visión: el norte de Francia. Pensé en unos vinitos de Borgoña, quizás algunas catas por la Champagne y, como no, Verdun. Mi subconsciente había elegido el destino.

Esa misma noche, durante una cena con una pareja de amigos salió el tema del viaje. Al poco de hablar y gracias a los efluvios de un buen vino, los amigos ya se habían apuntado y partíamos dos días después. Laura, esta pareja de amigos, mi inseparable Jack Russell (Frasier) y el que escribe.

Primera parada: París. Tres días después Reims y esa misma tarde, sobre las cinco, llegamos a Verdun.

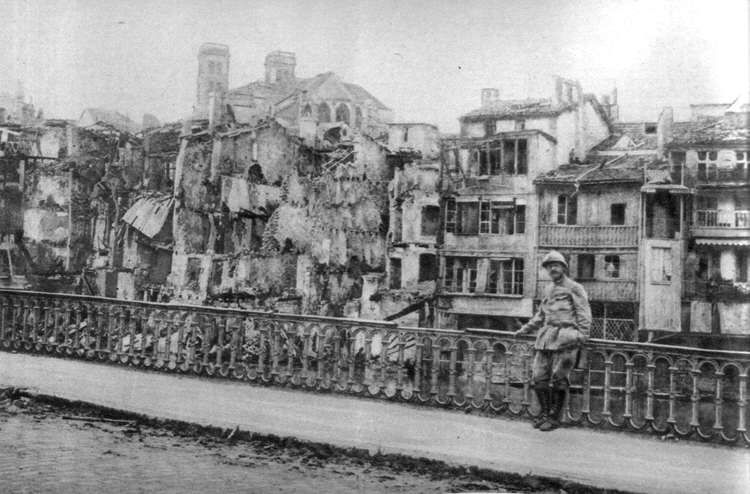

La primera sorpresa - incluso para mí - fue encontrarnos con una hermosa ciudad de pequeñas dimensiones. El primer recordatorio fue el río, la Meuse. Serpenteando por la ciudad es atravesado por varios puentes. Nosotros la cruzamos por el que lleva a la famosa Porte Chaussée, eterno icono de Verdun en postales y sellos de la ciudad. Los muelles estaban perfectamente cuidados, limpios y repletos de curiosas barcazas de recreo amarradas. Al ver la Porte Chaussée me desperté de un largo letargo embrutecedor y me di cuenta de que estaba ya en Verdun. Casi imposible pero así era.

Aún muerto de hambre y exhausto, me moría por ir a los campos de batalla: Douamont, Vaux, Froideterre, Fort Souville, el ravin de la Mort, de la Dame, subir a las pequeñas colinas, meterme en las trincheras, en fin divisar el paisaje de unos de los lugares más célebres de la Gran Guerra.

Eran más de las seis, el día comenzaba a morir, pero yo y mis cuatros amigos pusimos rumbo al infierno, un infierno de infinitos matices verdes.

Cogimos una carretera al este de Verdun, avanzamos unos quinientos metros y casi al salir de la zona urbana encontramos un desvío a la izquierda que nos llevó colina arriba. Subimos, y al final de la cuesta pudimos contemplar la inconfundible silueta de la catedral de Verdun. Fue tal como la imaginaba.

A partir de ahí pareció como si canviásemos de latitud: la tarde se volvió sombría y la carretera, que estaba flanqueada por interminables filas de coníferas, nos conducía a otra dimensión. A esta sensación se le sumó la solitud, estábamos solos. No nos cruzamos con nadie. Al poco una profunda conmoción comenzó a adueñarse de mi. Me sentí como un profanador, como Karloff en Ladrón de cadáveres. Pisábamos un lugar semisagrado, y la sensación no me dejó hasta abandonar Verdun. Flotaba un halo de misterio, algo de estremecedor y no fui el único en sentirlo. Al día siguiente, un gran amigo sintió lo mismo aunque lo pasó peor.

De vuelta a la carretera, y recorrido aproximadamente un kilómetro, encontramos una desviación a la izquierda que señalaba la localización del Massif de Souville. Los cruentos y decisivos combates de junio y julio del 16 me obligaron parar. Entré en el desvío, paré el coche y descendimos. Qué impresionante .... !!!

A banda y banda de la carretera, incluso en una pequeña isleta entre la carretera principal y la desviación a Souville se encontraban, en buen estado, un grupo de trincheras que transcurrían en forma de zig-zag en paralelo a la carretera. No pude evitarlo, algo me empujó a entrar. Los que me quieren y me conocen me explicaron dos días después que en ese momento me transformé, que algo me ocurrió, como si algo o alguien me hubiese poseido. Dicen, incluso, que me cambió el gesto y que mis ojos brillaban con especial viveza. Ahora que lo dicen y mirando las fotos, tienen un poco de razón.

Una vez en las trincheras comencé a pasear por ellas ajeno totalmente a Laura y mis amigos. Sólo me acompañaba Frasier, que lo olisqueaba todo con una ansia desaforada. Al día siguiente comprendí que a Frasier lo habían superado igualmente las circunstancias, aunque quizás algo más.

Fotografías del autor

Continuará en: El infierno mudo (II)

Publicado por

F. Xavier González Cuadra

en

11:52

14

comentarios

![]()

Etiquetas: Batallas y ofensivas del Frente occidental, Verdun

25 ago 2009

Paris, 1919: seis meses que cambiaron el mundo

Tema denso más libro grueso, igual a gran obra. Aunque difícil, no imposible. Esta sería la primera gran conclusión a la que he llegado después de leer el libro de Margaret O. MacMillan, Paris 1919 : seis meses que cambiaron el mundo. Se trata de una traducción a cargo de la editorial Tusquets de la obra original titulada Peacemakers: the Paris Conference of 1919 and its attempt to end war.

La autora señala que, a pesar de las cohortes y legiones de asesores y especialistas que mobilizaron los respectivos gobiernos, fueron las ideas predeterminadas de los líderes junto con sus fobias y fílias, las que dieron una impronta u otra a las principales decisiones de los acuerdos de paz más importantes del siglo XX.

MacMillan hace un somero recorrido por los numerosos temas que se trataron en lo que la historia ha dado en llamar los acuerdos de paz de Versailles o Tratado de Versailles.

Las más de seiscientas páginas recorren todo el orbe mundial: las nuevas fronteras de la Polonia renaciente, la cauta Checoslovaquia, bajan hasta el nuevo estado albanés, saltan al curioso y preponderante papel geoestratégico de Japón en Asia, vuelven hacia las zonas de influencia en el Próximo Oriente, el mandato de Palestina, la mutilación del extinto Imperio austrohúngaro (Croacia, Montenegro,...) y un sinfín de situaciones por solucionar después de un conflicto que había arrasado el mundo durante más de cuatro años. Se dedica un capítulo a cada uno de aquellos asuntos que más relevancia tuvieron en las agendas de las diplomacias aliadas. Tienen un lugar especial la Rusia bolchevique, la China dividida y postimperial, el polvorín balcánico, Asia menor, las reinvindicaciones griegas e italianas, y cómo no el caso alemán. En este punto haré un inciso.

A pesar de que el grueso de las deliberaciones y trabajos fueron dedicadas a concertar una paz con Alemania que contentase a todas las partes, a las aliadas me refiero, considero que el espacio que le dedica la autora a la problemática alemana no es proporcional al peso de ésta en los Tratados de Versailles. El lector tiene la sensación de que los capítulos dedicados a la paz con Alemania son pocos y carentes de profundización. Aunque se trata de una sensación personal, quiero destacarlo.

Volviendo al grueso de la obra y desde una vertiente más estilística, quisiera destacar que tanto el ritmo narrativo como la redacción es excelente. A pesar de que la narración está plagada de notas, éstas no interrumpen el discurso. Es más el lector, ávido de ampliar sus conocimientos, recurre y recorre al impresionante y socorrido capítulo de notas con una asiduidad inquebrantable. Este ir y venir de las notas al texto y viceversa no es cansino, muy al contrario.

La estructuración temática de la obra excluye claramente el hilo cronológico de los debates y de las reuniones secretas, así como las cenas, fiestas y demás. Algo que en un principio podía ser dañino tratándose de una obra de síntesis histórica ha resultado ser, al menos para mi, de gran ayuda.

En una esfera más conceptual (y personal) constato que el grueso de la información es tan grande y compleja que se hace obligatorio listar o inventariar las principales conclusiones a las que he llegado. Las he agrupado en dos grupos, las relacionadas con las personalidades que formaron parte del gran circo del Tratado y las derivadas de las discusiones, reuniones y tratados, es decir las propiamente relacionadas con los acuerdos de paz.

Conclusiones derivadas de los acuerdos de paz

1. La paz que se concierta con Alemania es una paz que a la larga contribuirá a generar otros conflictos. No es una paz definitiva, ni duradera. Aunque la autora no quiera culpar a los acuerdos de los acontecimientos posteriores, Versalles no estableció una paz justa, al contrario.

2. Los intereses de los gobiernos y diplomacias aliadas fueron los que dictaron las grandes decisiones sobre las paces y tratados. Tras los intereses gubernamentales estaban los poderes fácticos y no tan fácticos de sus respectivos países.

3. Woodrow Wilson se vio encorsetado en muchas ocasiones por su famoso programa de los 14 puntos. No respetó el derecho de autodeterminación de los pueblos en numerosos casos, entre ellos el alemán y el austríaco. Aún menos quiso entrar a discutir la controvertida Doctrina Monroe en su área de influencia en América del sur. A cambio de no discutir sobre temas propios dio carta blanca a franceses y británicos en determinados asuntos.

4. Los asuntos europeos y su problemática inherente superaron al equipo negociador norteamericano que se vio obligado a hacer extrañas y curiosas concesiones. Wilson sólo buscaba crear un organismo que en adelante ayudase a dirimir y solucionar los conflictos internacionales: la Sociedad de Naciones, a la cual - curiosamente - no ingresaron jamás los Estados Unidos de América.

5. Británicos y los franceses obraron a su antojo. Los únicos límites que encontraron fueron los de su propia codicia más los espacios o áreas de influencias en los que chocaban entre sí (Oriente Próximo, Asia, etc.)

6. La delegación británica obró de acuerdo a sus intereses imperiales. De hecho, en algunos casos su propia idea de imperio les cegó, véase Palestina, Turquia, Asia, Iraq, Síria, etc.

7. La delegación francesa estuvo cegada por el odio y el revanchismo vestido de seguridad nacional. Bajo la lícita excusa de la autoprotección cayó en el abismo de lo imposible. Aunque es cierto que gran parte de la opinión púbica lo exigía. La zarpa del viejo tigre Clemenceau fue dolorosa, la herida escoció durante veinte años.

8. Las exageradas, y en algunos casos extrañas (Fiume), reinvindicaciones italianas la alejaron del botín final. Su papel durante la guerra no mereció el respeto de sus aliados y eso corrió en su contra durante las negociaciones.

9. China fue dejada a su suerte, nadie quiso inmiscuirse en la depredación japonesa a pesar de las advertencias.

10. Japón hizo lo que quiso con las colonias requisadas a Alemania y prosiguió con su política imperial. La indolencia de las grandes potencias hizo el resto. Tanto Estados Unidos como Inglaterra vieron en Japon su próxima amenaza.

11. Los dominios del Imperio británico (Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suráfrica) maduraron e impusieron sus condiciones, aunque pocas.

12. Hungría, antipática a todos, fue desmembrada en más de un tercio de su territorio y condenada a caer en brazos de la anarquia o el bolchevismo. Ambos hicieron acto de presencia.

13. Turquía se encontró a si misma en la figura de Mustafa Kemal, Atatürk. La incapacidad de los aliados y el auge del nacionalismo turco hicieron el resto. El Tratado de Sèvres murió y nació el de Lausanna con condiciones más beneficiosas para el nuevo estado turco.

14. El puzzle del Próximo Oriente fue eso, un rompecabezas. A la desunión de los pueblos árabes y no árabes se juntó la lucha de intereses entre británicos y franceses. La promesa de un territorio para el pueblo judío en Palestina hizo el resto. El Oriente Próximo actual bebe absolutamente de las lluvias de Versailles.

Continuará en: París, 1919: seis meses que cambiaron el mundo (II)

Publicado por

F. Xavier González Cuadra

en

10:46

4

comentarios

![]()

Etiquetas: Revisiones y reseñas bibliográficas

18 ago 2009

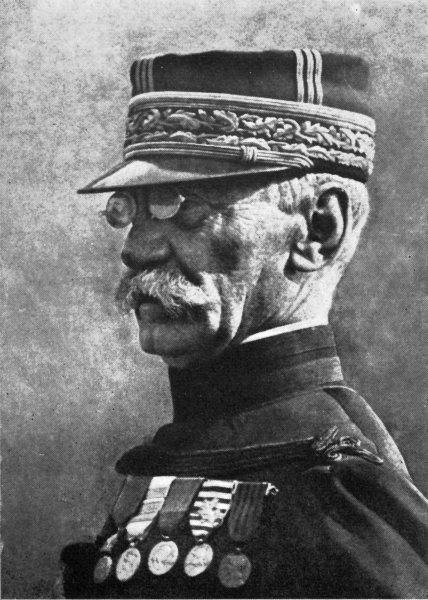

Galliéni, el hombre del Ourcq (y del Marne)

Fuentes:

- Blanchon, G. Le genéral Galliéni. Paris : Bloud, 1915.

- Cladel, Judith. Le général Galliéni. Paris : Berger-Levrault, 1916.

- Galliéni, Joseph. Mémoires du Maréchal [...]. Paris : Payot, 1928.

- Gheusi, P.B. Galliéni. Paris : Société anonyme des imprimeries réunies, 1922.

Publicado por

F. Xavier González Cuadra

en

10:05

4

comentarios

![]()

Etiquetas: L'Armée, Militares y personajes civiles

10 ago 2009

Pierre Renouvin, La Première Guerre Mondiale

Pierre Renouvin, de una formación titubeante en derecho pasó a su pasión inconfesable: los estudios históricos. De sólida formación, la Gran Guerra le truncó los estudios, y de pasó se le llevó un brazo en la tristemente famosa Chemin des Dames. A pesar del trauma, se doctoró al acabar la guerra. Al poco, el gobierno francés le pidió que elaborará un estudio sobre los orígenes de la guerra.

A base de estudiar el conflicto, Renouvin se consagró como uno, sino el mayor, especialista en Primera Guerra Mundial del panorama historiográfico francés. Juntamente con el estudio de la casuística de la guerra, Renouvin creó la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine con los fondos documentales aportados por numerosos mecenas. Al poco de adentrarse en el laberinto del estallido de la guerra, se topó con la dura realidad: la petición del gobierno de estudiar las causas de la guerra respondía más a una intencionalidad política que al hecho de encontrar o buscar la verdad histórica.

Su Première guerre mondiale es fiel a su fuente, la Crise européenne. En un estilo completamente distinto pero con un mensaje claramente unívoco, Renouvin va dando cuenta de su visión del conflicto. Sin estridencias ni dogmatismos va tejiendo un discurso histórico casi implecable. Su síntesis no ahonda en datos superfluos, la misión de su librito es informar y desmitificar. Lo primero lo consigue al 100%, en lo segundo es más un intento. Aunque su concepción un tanto heterodoxa de l'École des Annales no aplaude el discurso marxista al completo, sí recoge su testigo de las Mentalités. Para el autor, el tema de las mentalidades es reverencial. Éstas se convierten en un sujeto histórico capaz de crear, bastir y construir todo una fenomenologia histórica, incluída la Gran Guerra.

El recorrido cronológico está muy bien trenado, desde el estancamiento de 1915 pasando por el año de las grandes batallas de 1916 y los desastres de 1917. 1918 y los momentos finales de la guerra junto con los preparativos del Tratado de Versalles son tres de los momentos en que el autor está más lúcido. No es que en los capítulos anteriores no lo esté, pero la redacción sencilla y clara de los últimos capítulos es casi perfecta a pesar de las dificultades que supone un período tan convulso, sobretodo a la hora de explicarlo.

Renouvin no abandona nunca ese tono entre didáctico y docente. Es precisamente este didactismo el que adecúa perfectamente su obra para cualquier persona que quiera tomar contacto por primera o segunda vez con un conflicto tan denso y lleno de especifidades como es la Gran Guerra.

La obra de Renouvin, aún tratándose de un subproducto destinado a la divulgación, tiene sus curiosidades como cualquier creación humana. El historiador francés cae ligeramente a su banda de babor en todo lo que atañe a los esfuerzos militares en la guerra, o al menos en su significación histórica. Me explicaré mejor: la práctica totalidad de personas que conocen mínimamente la historia de la Primera Guerra Mundial sabrán, por ejemplo, que durante la batalla del Somme (1916) el peso primordial de la lucha lo llevaron a cabo las tropas británicas (entiendo por ello fuerzas militares del Reino Unido junto con las de algunos países miembros de los llamados dominios británicos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Índia). Pues bien, Renouvin tiene un pequeño descuido al mencionar esta participación ya que sólo recuerda brevemente la claramente menor participación francesa. Este pequeño detalle es una muestra de las derivas que demasiado a menudo tienen algunos autores reputados. Algún atento lector me corregirá - estará en su derecho - y me dirá que en la historiografía británica ocurre lo mismo. Yo le responderé que es cierto, sino más. Eso no excluye que se deba ir hacia la imparcialidad casi absoluta evitando dejar en el camino pequeñas muestras de un corregible olvido.

Por lo demás, la obrita de Renouvin se lee en un par de días y lo mejor: a los profanos los empuja a seguir interesándose por la Gran Guerra o incluso por adentrarse en la lectura de su gran obra, La Crise europénne et la Grande Guerre, 1904-1918, imprescindible para cualquier estudioso de la Gran Guerra, sin ningún lugar a dudas.

Fuentes:

- PROST, A., Jay Winter. Penser la Grande Guerre - Un essai d'historiographie. Paris: Editions du seuil, 2004.

Versión digital de La Première Guerre Mondial de Pierre Renouvin.

Publicado por

F. Xavier González Cuadra

en

12:57

2

comentarios

![]()

Etiquetas: Revisiones y reseñas bibliográficas

6 ago 2009

Minas en el Mosa: la guerra fluvial en Verdun

Publicado por

F. Xavier González Cuadra

en

6:51

2

comentarios

![]()

Etiquetas: Verdun

28 jul 2009

Churchill y la intervención norteamericana en la Gran Guerra

El contenido de las declaraciones de Churchill eran sumamente incendiarias ya que culpaban de la situación política europea de aquel entonces (nazismo, fascismo, comunismo) a la intervención norteamericana en la Primera Guerra Mundial.Las declaraciones que realizó Sir Winston Churchill en agosto de 1936 al New York Enquirer fueron las siguientes:

"America should have minded her own business and stayed out of the World War. If you hadn't entered the war the Allies would have made peace with Germany in the Spring of 1917. Had we made peace then there would have been no collapse in Russia followed by Communism, no breakdown in Italy followed by Fascism, and Germany would not have signed the Versailles Treaty, which has enthroned Nazism in Germany. If America had stayed out of the war, all these 'isms' wouldn't today be sweeping the continent of Europe and breaking down parliamentary government - and if England had made peace early in 1917, it would have saved over one million British, French, American, and other lives."

Traducción:

"América debería haberse metido en sus propios asuntos y permanecer fuera de la I Guerra Mundial. Si no hubierais entrado en la guerra los aliados podríamos haber llegado a una paz con Alemania en la primavera de 1917. Habríamos alcanzado la paz sin que hubiera llegado a producirse la Revolución Comunista en Rusia ni el fascismo en Italia. Alemania no habría firmado el Tratado de Versalles, que alentó el nazismo en Alemania. Si América hubiera permanecido fuera de la guerra, todos estos 'ismos' no habrían triunfado en el continente europeo acabando con el gobierno parlamentario, e Inglaterra habría logrado la paz en primavera de 1917, salvando a más de un millón de ingleses, franceses, americanos y muchos otros."

Churchill, a mi juicio, pecó en sus declaraciones. No por sinceridad sino por los tempos. Cierto que la intervención norteamericana en la Gran Guerra fue episódica a nivel militar, pero su papel como suministradora de capitales y de materiales la hicieron indispensable a todas luces para decantar la balanza ganadora del lado aliado. Los mandos franceses y algunos británicos esperaban la llegada de los americanos como agua de mayo, no sólo para ganar la guerra a nivel material, sino a nivel moral. No es posible entender los movimientos u ofensivas militares de mediados de 1917 hasta el final de la guerra sin el horizonte de la llegada de efectivos norteamericanos. Las operaciones que abarcan de la 3a batalla de Ypres (Passchendaele), verano de 1917, hasta las triunfantes ofensivas alemanas de 1918 tienen como motivo la futura intervención norteamericana. Los británicos denuedan esfuerzos para conseguir doblegar a los alemanes antes de que los americanos lleguen y marquen los tempos de la paz, y los alemanes preveyendo el desembarco más que masivo de material humano y de armamento se la quieren jugar a la última carta. Ambas opciones fracasaron, y llegó la paz y después de ésta un tratado.

Quizás no fue la paz que Churchill deseaba, pero cuál quería él??

Hubiese evitado la vorágine política posterior?

Como el resto de ucronías vivirá en el reino de los Ýsies.

Publicado por

F. Xavier González Cuadra

en

8:41

2

comentarios

![]()

Etiquetas: Militares y personajes civiles, Prensa y Gran Guerra

Archivo del blog

-

►

2017

(1)

- ► 25/06/17 - 02/07/17 (1)

-

►

2015

(4)

- ► 25/10/15 - 01/11/15 (1)

- ► 09/08/15 - 16/08/15 (1)

- ► 17/05/15 - 24/05/15 (1)

- ► 11/01/15 - 18/01/15 (1)

-

►

2014

(4)

- ► 30/11/14 - 07/12/14 (1)

- ► 21/09/14 - 28/09/14 (1)

- ► 07/09/14 - 14/09/14 (1)

- ► 27/04/14 - 04/05/14 (1)

-

►

2013

(7)

- ► 15/12/13 - 22/12/13 (1)

- ► 10/11/13 - 17/11/13 (1)

- ► 25/08/13 - 01/09/13 (1)

- ► 04/08/13 - 11/08/13 (1)

- ► 31/03/13 - 07/04/13 (1)

- ► 10/02/13 - 17/02/13 (1)

- ► 06/01/13 - 13/01/13 (1)

-

►

2012

(11)

- ► 30/12/12 - 06/01/13 (1)

- ► 09/12/12 - 16/12/12 (1)

- ► 11/11/12 - 18/11/12 (1)

- ► 28/10/12 - 04/11/12 (1)

- ► 21/10/12 - 28/10/12 (1)

- ► 14/10/12 - 21/10/12 (1)

- ► 08/07/12 - 15/07/12 (1)

- ► 29/04/12 - 06/05/12 (1)

- ► 15/04/12 - 22/04/12 (1)

- ► 29/01/12 - 05/02/12 (1)

- ► 08/01/12 - 15/01/12 (1)

-

►

2011

(13)

- ► 25/12/11 - 01/01/12 (1)

- ► 14/08/11 - 21/08/11 (1)

- ► 24/07/11 - 31/07/11 (1)

- ► 10/07/11 - 17/07/11 (1)

- ► 26/06/11 - 03/07/11 (1)

- ► 05/06/11 - 12/06/11 (1)

- ► 27/02/11 - 06/03/11 (1)

- ► 20/02/11 - 27/02/11 (1)

- ► 06/02/11 - 13/02/11 (1)

- ► 30/01/11 - 06/02/11 (1)

- ► 16/01/11 - 23/01/11 (1)

- ► 09/01/11 - 16/01/11 (1)

- ► 02/01/11 - 09/01/11 (1)

-

►

2010

(22)

- ► 21/11/10 - 28/11/10 (1)

- ► 14/11/10 - 21/11/10 (1)

- ► 31/10/10 - 07/11/10 (1)

- ► 24/10/10 - 31/10/10 (1)

- ► 10/10/10 - 17/10/10 (1)

- ► 29/08/10 - 05/09/10 (1)

- ► 15/08/10 - 22/08/10 (1)

- ► 08/08/10 - 15/08/10 (1)

- ► 18/07/10 - 25/07/10 (1)

- ► 11/07/10 - 18/07/10 (1)

- ► 06/06/10 - 13/06/10 (1)

- ► 09/05/10 - 16/05/10 (2)

- ► 25/04/10 - 02/05/10 (1)

- ► 18/04/10 - 25/04/10 (1)

- ► 28/03/10 - 04/04/10 (1)

- ► 21/02/10 - 28/02/10 (1)

- ► 07/02/10 - 14/02/10 (1)

- ► 24/01/10 - 31/01/10 (1)

- ► 17/01/10 - 24/01/10 (1)

- ► 10/01/10 - 17/01/10 (1)

- ► 03/01/10 - 10/01/10 (1)

-

▼

2009

(39)

- ► 01/11/09 - 08/11/09 (3)

- ► 19/07/09 - 26/07/09 (1)

- ► 05/07/09 - 12/07/09 (1)

- ► 28/06/09 - 05/07/09 (1)

- ► 24/05/09 - 31/05/09 (2)

- ► 17/05/09 - 24/05/09 (1)

- ► 10/05/09 - 17/05/09 (1)

- ► 26/04/09 - 03/05/09 (2)

- ► 12/04/09 - 19/04/09 (1)

- ► 05/04/09 - 12/04/09 (1)

- ► 29/03/09 - 05/04/09 (2)

- ► 22/03/09 - 29/03/09 (1)

- ► 08/03/09 - 15/03/09 (1)

- ► 22/02/09 - 01/03/09 (1)

- ► 15/02/09 - 22/02/09 (1)

- ► 08/02/09 - 15/02/09 (1)

- ► 01/02/09 - 08/02/09 (1)

- ► 18/01/09 - 25/01/09 (2)

- ► 11/01/09 - 18/01/09 (1)

- ► 04/01/09 - 11/01/09 (1)

-

►

2008

(97)

- ► 28/12/08 - 04/01/09 (3)

- ► 21/12/08 - 28/12/08 (1)

- ► 07/12/08 - 14/12/08 (1)

- ► 30/11/08 - 07/12/08 (1)

- ► 23/11/08 - 30/11/08 (1)

- ► 16/11/08 - 23/11/08 (2)

- ► 09/11/08 - 16/11/08 (1)

- ► 02/11/08 - 09/11/08 (1)

- ► 26/10/08 - 02/11/08 (2)

- ► 12/10/08 - 19/10/08 (2)

- ► 28/09/08 - 05/10/08 (2)

- ► 21/09/08 - 28/09/08 (1)

- ► 14/09/08 - 21/09/08 (2)

- ► 31/08/08 - 07/09/08 (1)

- ► 24/08/08 - 31/08/08 (1)

- ► 17/08/08 - 24/08/08 (3)

- ► 10/08/08 - 17/08/08 (2)

- ► 03/08/08 - 10/08/08 (1)

- ► 27/07/08 - 03/08/08 (3)

- ► 13/07/08 - 20/07/08 (2)

- ► 06/07/08 - 13/07/08 (1)

- ► 22/06/08 - 29/06/08 (1)

- ► 15/06/08 - 22/06/08 (1)

- ► 08/06/08 - 15/06/08 (3)

- ► 25/05/08 - 01/06/08 (1)

- ► 18/05/08 - 25/05/08 (2)

- ► 11/05/08 - 18/05/08 (2)

- ► 04/05/08 - 11/05/08 (1)

- ► 27/04/08 - 04/05/08 (3)

- ► 20/04/08 - 27/04/08 (1)

- ► 13/04/08 - 20/04/08 (2)

- ► 06/04/08 - 13/04/08 (5)

- ► 30/03/08 - 06/04/08 (2)

- ► 23/03/08 - 30/03/08 (4)

- ► 16/03/08 - 23/03/08 (2)

- ► 09/03/08 - 16/03/08 (2)

- ► 24/02/08 - 02/03/08 (4)

- ► 17/02/08 - 24/02/08 (2)

- ► 10/02/08 - 17/02/08 (3)

- ► 03/02/08 - 10/02/08 (3)

- ► 27/01/08 - 03/02/08 (3)

- ► 20/01/08 - 27/01/08 (4)

- ► 13/01/08 - 20/01/08 (5)

- ► 06/01/08 - 13/01/08 (7)

-

►

2007

(86)

- ► 30/12/07 - 06/01/08 (3)

- ► 23/12/07 - 30/12/07 (7)

- ► 16/12/07 - 23/12/07 (5)

- ► 09/12/07 - 16/12/07 (6)

- ► 02/12/07 - 09/12/07 (8)

- ► 25/11/07 - 02/12/07 (7)

- ► 18/11/07 - 25/11/07 (10)

- ► 11/11/07 - 18/11/07 (5)

- ► 04/11/07 - 11/11/07 (7)

- ► 28/10/07 - 04/11/07 (8)

- ► 21/10/07 - 28/10/07 (9)

- ► 14/10/07 - 21/10/07 (5)

- ► 07/10/07 - 14/10/07 (1)

- ► 26/08/07 - 02/09/07 (5)